奈良教育大学附属中学校 令和5年度(2023年度)の出題形式について

奈良教育大学附属中学校 令和5年度(2023年度)出題形式

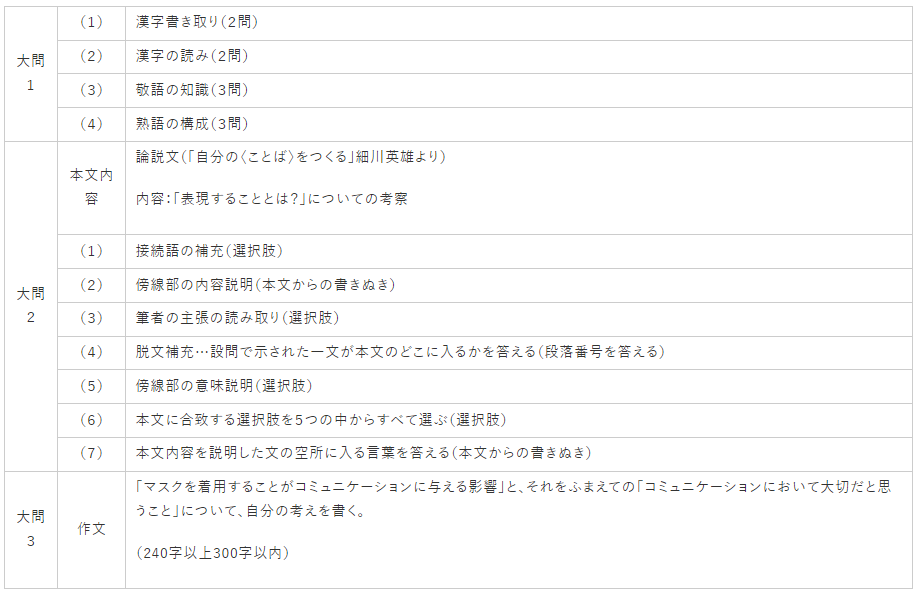

【国語】30点満点(40分)

1.「知識領域」「正確な解答力」の重要性の増加

〇2022年度入試…大問1:知識領域6問/大問2:物語7問(うち記述2問)/大問3:論説文7問(記述問題なし)

〇2023年度入試…大問1:知識領域10問/大問2:論説文7問(記述問題なし)/大問3:作文

2か年の比較では、上記のように「知識問題の設問数:増加」「読解問題の設問数:減少」「作文問題:追加」と変化しています。

従来、知識領域は「漢字+特定の1分野」でしたが、2023年度は「漢字+2分野」となっており、読解問題を減らした分、知識領域の配点とバリエーションを増やすという方向性が見られます。

また、全体の設問数は減少しているので、「1問あたりの配点」は大きくなり、作文問題も含めて「1問の重さ」は増加しました。

2.作文問題の復活

作文問題については1年ぶりの「復活」となりましたが、傾向は2021年度までと同様に「自分の考えを書く」というもので変化はないです。

【算数】30点満点(40分)

2020年度から出題傾向が変わったことによって、大問数が9問から6問と大幅に減り、1問の配点が大きくなりました。

問題の難易度については、標準的なレベルの問題も多く出されており、比較的単純な解法で解くことができる問題もあります。

毎年、図形の作図の問題やさまざまなグラフの作図の問題が出されています。

今年度は、図形の作図は出題されませんでしたが、2量の関係を表すグラフの作図が出題されました。

2020年度 棒グラフの作図、展開図の作図、水量変化とグラフの作図

2021年度 正三角形の作図、棒グラフの作図

2022年度 棒グラフの作図、速さとグラフの作図

2023年度 2量の関係を表すグラフの作図

また、図形の問題は毎年レベルの高い問題も多く出されているので、そこで得点を取ることは難しいと思われます。

よって、解ける問題を確実に正解することが、合格ラインを超えるうえで、非常に重要なポイントになります。

| 大問番号 | 小問数 | 内容 |

|---|---|---|

| [1] | 5 | 計算問題 |

| [2] | 5 | 小問集合 |

| [3] | 2 | 立方体の積み重ね |

| [4] | 4 | 規則性 |

| [5] | 2 | 平面図形の面積 |

| [6] | 4 | 2量の関係とグラフ |

【総合:理科】

昨年度は、大問4問で小問9問(うち記述問題3問)でしたが、今年度は大問が6問で小問が11問(うち記述問題1問)でした。

昨年度より記述問題が減少しましたが、大問6は図と資料を参考にして考えたことを3つ説明する問題であり、かなり書きにくかったのではないかと考えられます。

昨年度と比べても、図や資料、実験などから考えて答えを導く問題が多数出題されており、難易度は上がったと考えられます。

★総合(理科と社会に分かれる)で60分、30点満点。

理科領域:大問6問、小問11問。理科にかけられる時間は30分程度で15点満点。

| 大問番号 | 小問数 | 内容 |

|---|---|---|

| [1] | 1 | 4日後の月の形と同じ時刻に見える月の位置を選ぶ問題 |

| [2] | 3 | (1)ピーマンの実の中の種子の様子を選ぶ問題 (2)「晴れ」の雲量を選ぶ問題 (3)「日照時間が長いことはピーマンなどの植物の成長にとってどのような良い点があるか」についての説明文の空欄を補充する問題 |

| [3] | 3 | (1)あたためられた気体の体積がどのようになったかを選ぶ問題 (2)(1)の結果から、あたためた側と反対側の気体がどのようになるかを選ぶ問題 (3)試験管の口側の気体が冷やされるために、ガラス製の注射器内の気体がどのようになるかを選ぶ問題 |

| [4] | 1 | 5種類の気体を分類する方法を選び、実験方法を表した図を完成させる問題 |

| [5] | 2 | (1)20gのおもり2個、10gのおもり1個を右うでだけにつるし、つりあわせる方法を答える問題 (2)20gのおもり2個、10gのおもり1個を左右のうでだけにつるし、つりあわせる方法を答える問題 |

| [6] | 1 | 人工林と天然林を示した「図」と話し合いメモの「表」から、人工林を多種多様な生物が生きられる森林にするにはどのようにすれば良いかを考え説明する問題 |

【総合:社会】

大問1は農業・工業に関する地理分野、江戸時代と明治時代に関する歴史分野、国会に関する公民分野の融合問題です。

学校の教科書に記載されている内容を基本としていますが、資料の分析力も必要となります。

また、選択問題については「正しいもの」「まちがっているもの」を選択する形式が混在するため、マーキングを行うなどしてミスを防ぐことが必要です。

大問2は2022年度入試と同様に、資料を読み、課題を思考し、その課題を解決するための意見を記述する問題です。

★総合(理科と社会に分かれる)で60分、30点満点。

大問2問, 小問10問。社会にかけられる時間は30分程度で15点満点。

| 大問番号 | 小問数 | 出題内容 |

|---|---|---|

| [1] | 8 | (1)木簡を答える問題 (2)江戸時代のできごとの説明について、まちがっているものを1つ選択する問題 (3)明治時代の日本の有力な輸出貿易品を選択する問題 (4)高度経済成長期の日本のようすの説明について、まちがっているものを1つ選択する問題 (5)高知平野での農業の説明について、正しいものを1つ選択する問題 (6)中京工業地帯, 関東内陸工業地域、北九州工業地帯、京葉工業地域の工業生産額のグラフの中から、関東内陸工業地域のグラフを選択する問題 (7)環境にやさしい自動車の説明について、まちがっているものを1つ選択する問題 (8)国会の役割の説明について、正しいものを2つ選択する問題 |

| [2] | 2 | 「大和北道路」が開通することによる「良い影響」と「悪い影響」を資料を参考にして2つずつ説明する問題と持続可能な社会の実現をめざすために、「悪い影響」の解決策を80字以上120字以内で説明する問題。 |

面接

1グループ4~5名、10分間で実施(事前発表)。10点満点。

男女混合の5人程度のグループで「動物の権利を守るという観点から動物園が必要か」について、まずは、司会を決めてから、話し合いなさい。(実際には10分~20分間があたえられました)