【教室便り】奈良教室

「解き直し」のススメ

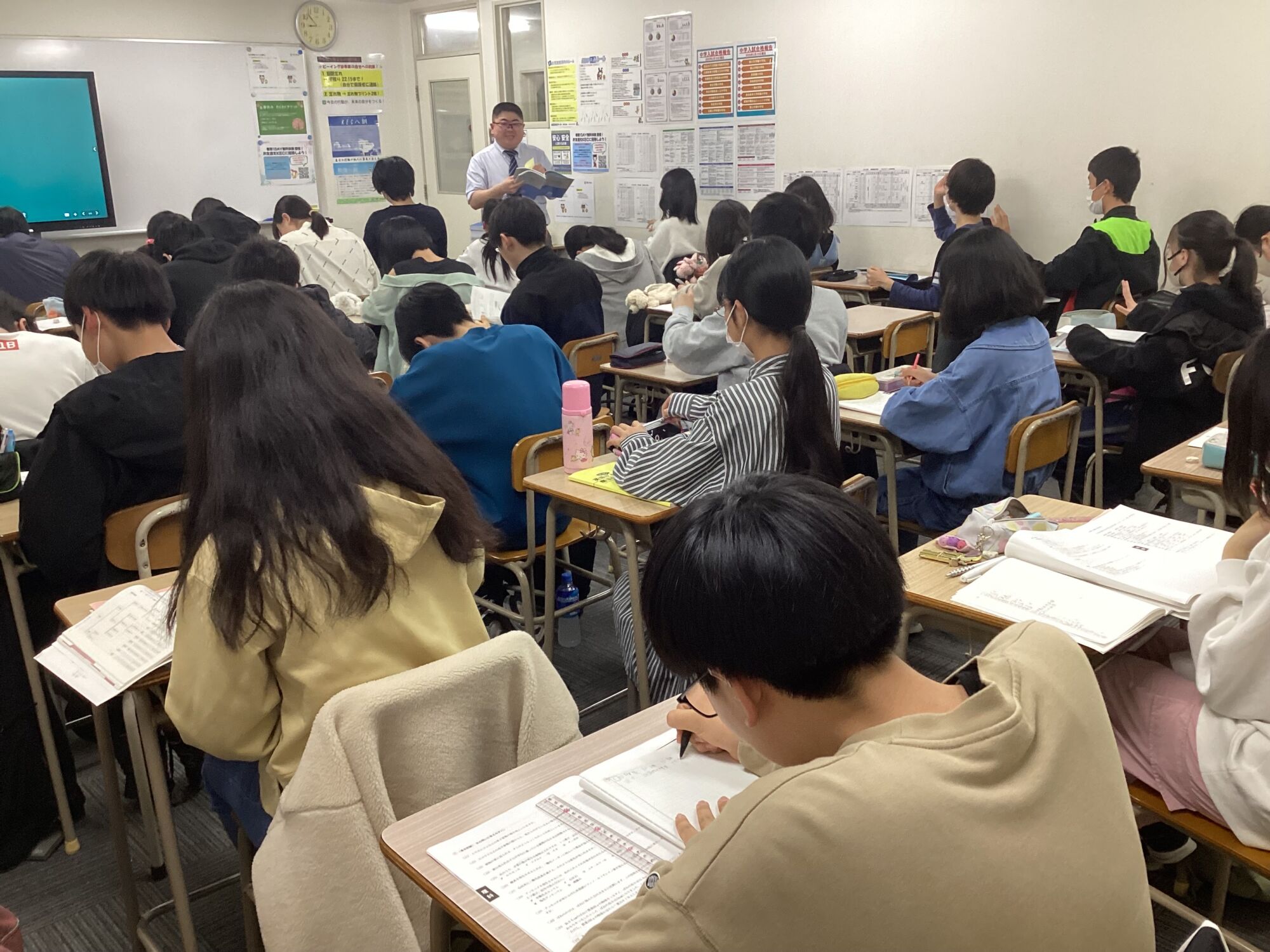

こんにちは、KECゼミナール奈良教室です。

学習において、間違えた問題の解き直しは成績向上の鍵となります。ですが、効果的な解き直しを行えている人は意外と少ないです。今回は、解き直しをする際によく陥りがちな落とし穴と、上手く解き直しをしてくれているノートを紹介します!

「解き直し」が上手くいかない落とし穴

ケース①:宿題が〇ばかりなのに、小テストで点数が取れない。

間違っている問題が無いから解き直しが存在しない。でも、小テストでは点数が取れない。宿題では解けていたのに・・・。という生徒をよく目にします。

その原因は、宿題で分からない問題に出会ったときに、解説などを見ながら解いている、という行動です!(解説と言っても、模範解答のことではありません。テキストにある、解説のページやノートの板書を見る人が多いです。ノートを見ていると、本人には答えを見ながら解いているという自覚は無いでしょう。しかし…)ヒントを見ながら解いた問題は、分かっていない問題です。〇にせず、解き直しを行わなければいけません。

ケース②:「解き直し」は、もう一度解けば良い、と考えている。

解き直しを行う目的は、できないをできるに変えることです!解くことが目的になってはいけません。解くことが目的になっている人は、丸付けの後すぐに解き直しをして、分かった気になって終わりです。ですが、できることを目的にしている人は、以下の方法で解き直しを行っています。

☆ 間違えた問題を、なぜ間違えたのか分析し、時間を開けてもう一度解く。(すぐに解き直しをしても意味は薄いです!)

☆ 解き直しで間違えたら、その後日に再度解く。(何回も解き直しをする!)

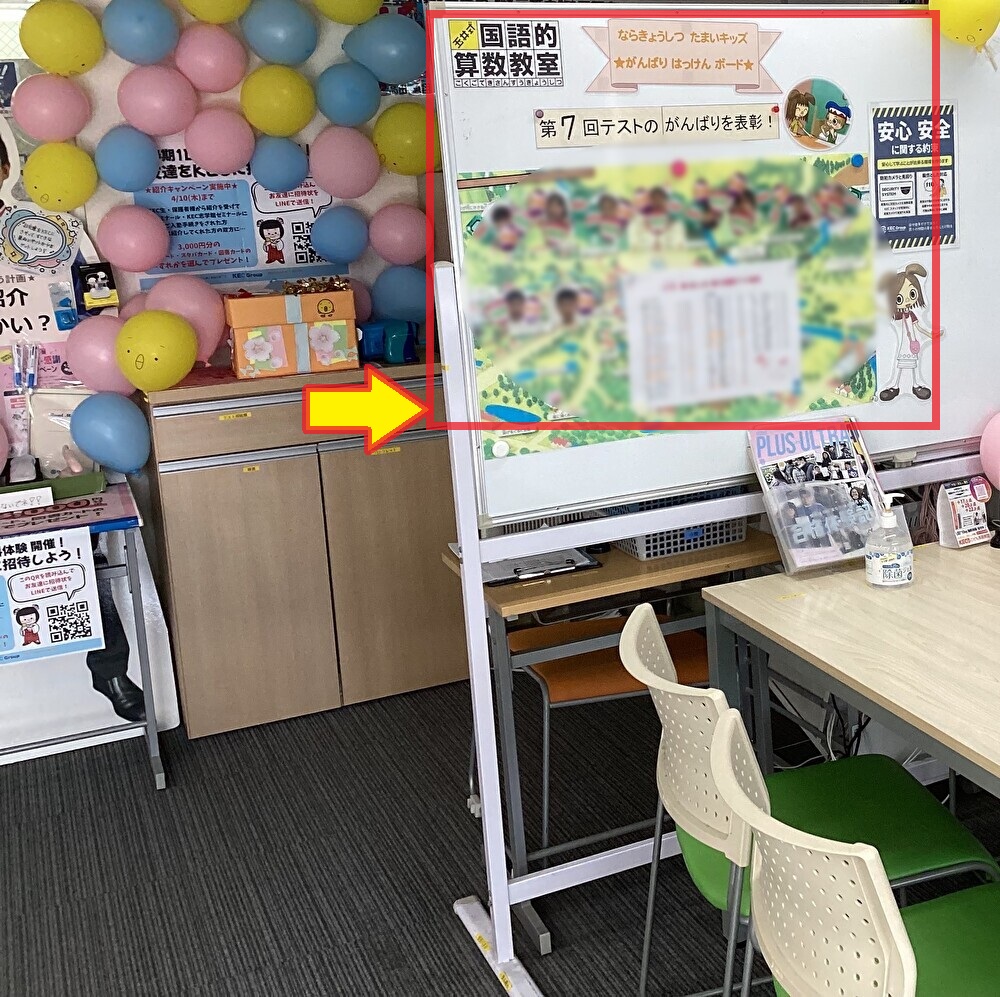

上手な解き直しの例

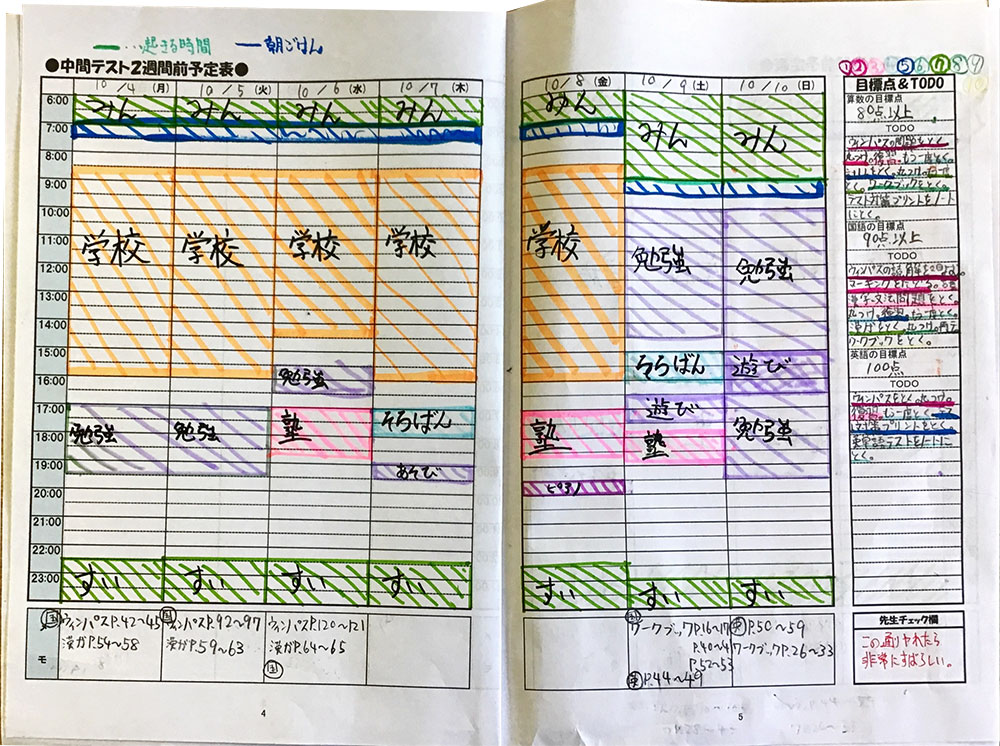

ではここで、奈良教室の皆さんのノートの中から、上手に解き直しをしてくれているノートを紹介します!

解き直しページは、右半分を「何を間違えたのか」をふり返るスペースにしてくれています!

ミスした問題のふり返りのため、図を書いてイメージしてくれています!

3回目の解き直し!解けるようになってやるんだ、という気迫を感じます。

この3つのノートは奈良教室の小5の皆さんのノートです。他にも紹介したいノートがありますので、次の機会に紹介しますね!

協力してくれた小5の皆さん、ありがとうございました!

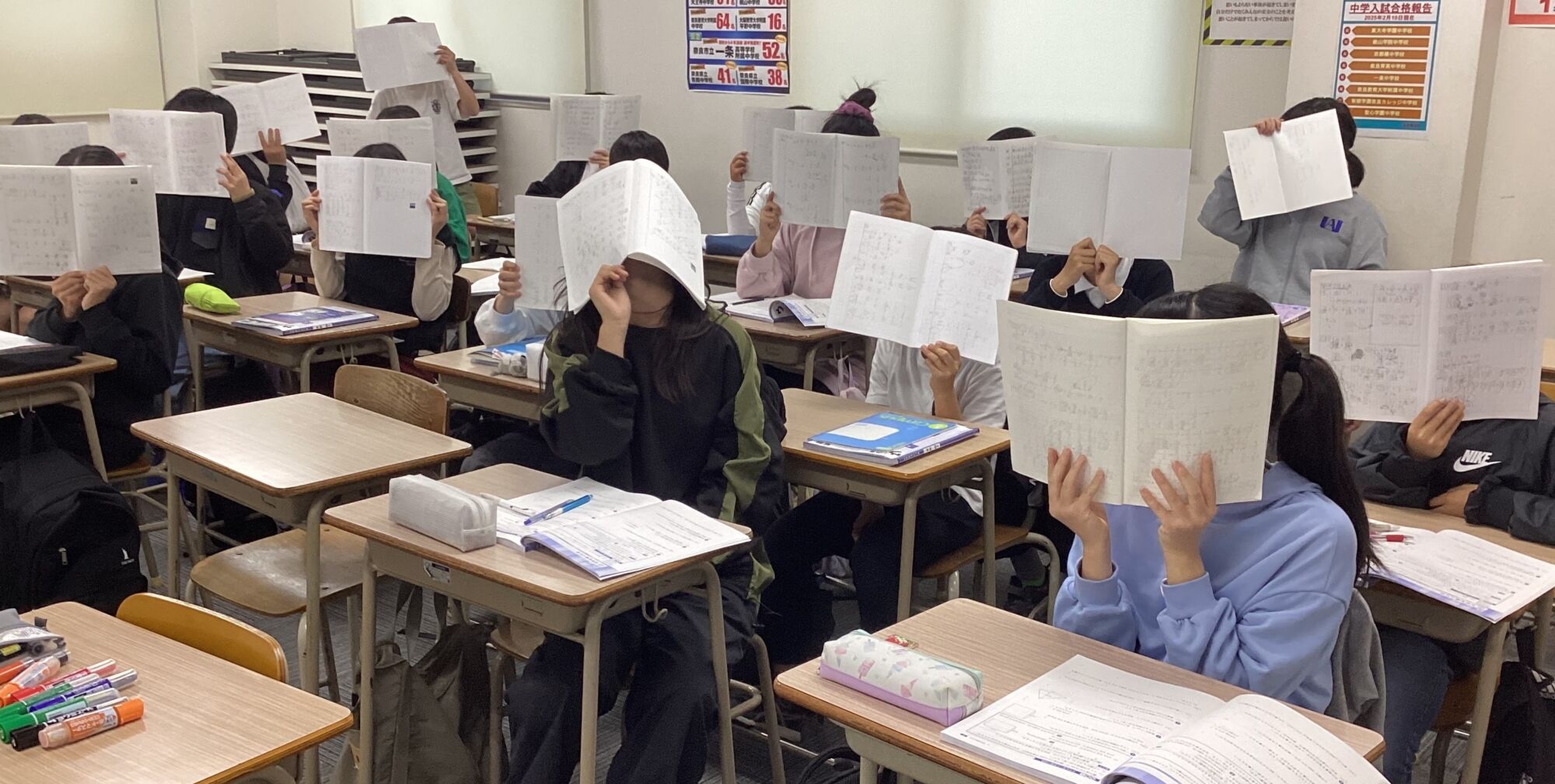

とある日の小5生たち。元気いっぱいです。笑